Первую публикацию в СССР стихотворений классика через девять лет после его смерти готовил Андрей Вознесенский

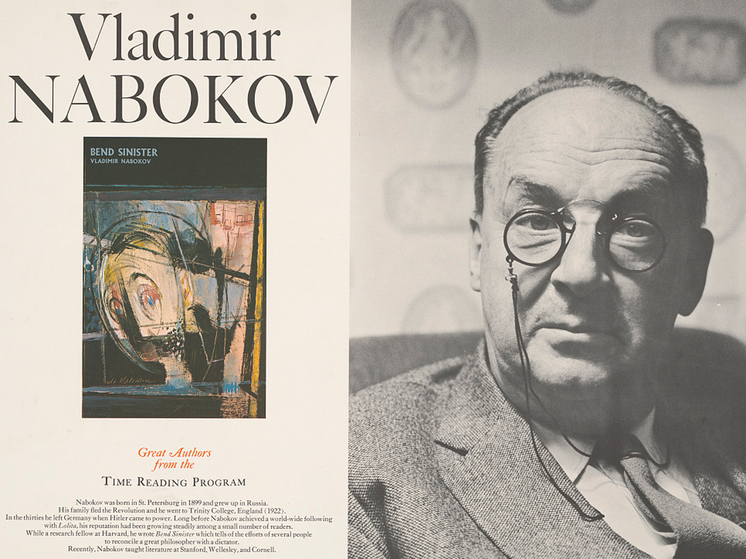

125 лет назад — 22 апреля 1899 года — родился поэт, прозаик, переводчик, литературовед Владимир Владимирович Набоков. Знаковый юбилей для «МК» стал поводом побеседовать с профессором кафедры истории новейшей русской литературы МГУ Александром Леденевым. Мы поговорили о том, как читать и понимать Набокова, какое значение в его жизни и судьбе сыграли русская почва и скитания по зарубежью, о тайном проникновении книг классика в СССР и триумфальном возращении его творчества в годы перестройки. А заодно ответили на вопрос, почему подлинное писательство требует кабинетной тишины, а не участия в политических процессах.

Как читать Набокова

— Александр Владимирович, представим, что читатель начинает знакомиться с творчеством Владимира Набокова с нуля. Какую из книг стоит открыть первой?

— Порядок чтения зависит от возраста читателя. Школьнику или студенту я бы рекомендовал начать с рассказов — сначала «Рождество», потом «Облако. Озеро. Башня». Если понравится, почитать еще несколько рассказов, а потом переходить к более крупным вещам.

А здесь рекомендуется идти по степени сложности материала: сначала роман «Машенька», потом можно переходить к «Защите Лужина». А затем к автобиографии, которая по-русски называется «Другие берега».

Если вы готовы читать по-английски, то стоит браться за рассказ «Signs and Symbols» («Знаки и символы») и «Pnin» («Пнин»).

Они существуют и в переводе на русский, но читать в переводе — это значит обрекать себя на потерю того главного, что есть у Набокова, — красоты звучавшей фразы.

А возвращаясь к тем, кто будет читать на русском, посоветую дальше действовать в зависимости от того, складываются ли у вас отношения с писателем или нет.

После «Других берегов» можно читать все подряд, включая «Лолиту».

— Я правильно понимаю, что основные труды, в том числе биографические, о Набокове вышли за границей, разве что кроме тома Алексея Зверева в серии «Жизнь замечательных людей»? Когда первые ростки научного внимания к Набокову пробились в СССР? Насколько наши историки литературы и литературоведы смогли наверстать упущенное за десятилетия новейшей русской истории?

— Я не могу сказать, что русские ученые в изучении Набокова так сильно опоздали. Понятно, что Набоков стал фигурой умолчания в советское время, о нем или не упоминали вообще, или делали это крайне редко — об этом мы еще поговорим отдельно.

Но все-таки к середине 90-х у нас появилось достаточно много исследований: это не только труд Зверева, но несколько книг в формате монографий. О жизненном и творческом пути Набокова вышли книги Александра Мулярчика и Николая Анастасьева. Крупная статья, по сути и концентрации материала претендующая на монографический обзор, выходила у Виктора Ерофеева. Сейчас набокововедение — развитая отрасль, огромный массив публикаций в самых разных форматах существует, я думаю, где-то под сотню книг и тысячи статей.

А если вести речь о рейтинге иностранных специалистов по Набокову, то есть один непревзойденный авторитет — новозеландец североирландского происхождения Брайан Бойд. Прекрасный знаток русского языка и один из немногих, кто смог познакомиться с разрешения семьи с личными материалами Владимира Владимировича.

Книги Бойда называются очень просто: «Владимир Набоков. Русские годы» и «Владимир Набоков. Американские годы». Там все подробнейшим образом расписано, прослежено буквально месяц за месяцем, что с Набоковым происходило, и попутно даются короткие мотивно-тематические обзоры произведений.

— А из русскоязычных специалистов кто крупнейший?

— Александр Долинин. Он из Санкт-Петербурга, но давно живет за океаном. Его главный труд — «Истинная жизнь писателя Сирина» (Владимир Сирин — псевдоним Набокова, которым он пользовался на заре литературной карьеры. — И.В.).

Сладкий запретный плод

— Удавалось ли в СССР все 70 лет делать вид, что всемирно известного писателя не существует?

— Начнем с того, что о Набокове в Советском Союзе люди, конечно же, знали. Он был «запретным плодом», но запретный плод, как известно, особенно сладок. И когда наш человек получал в руки даже фрагмент произведения, при первом знакомстве он понимал, что это литература совершенно иного уровня, чем то, с чем мы имели дело.

Не зря же язык Набокова называли «замороженной клубникой» — в том смысле, что в нем сохранялись стилистические обороты начала XX века, «благоуханные фразы».

Это был настоящий русский язык, не засоренный иностранными заимствованиями (и печальными результатами советского словотворчества, над которыми после революции потешался Булгаков. — И.В.).

К слову, стремление Набокова к лексической чистоте иногда доходило до курьезов, так, в русской версии «Лолиты» он называл кроссовки «ковбойскими тапочками».

Когда я был студентом филфака, Набоков был частью подпольного чтения: текст передавали из рук в руки в условиях строгой «конспирации».

— Вы имеете в виду самиздатовские версии?

— Да, машинопись, пятый или шестой «слепой» (едва различимый на листе из-за использования копирки. — И.В.) экземпляр.

А если удавалось кому-то из знакомых привезти ардисовское издание Владимира Набокова — это считалось роскошью.

— Что из наследия лично вам попалось первым?

— Перепечатка романа «Король. Дама. Валет» — не самое сильное произведение, второе по счету из романов.

Но дело было не в содержании, а, повторюсь, в языке и способах выстраивания сюжета. По богатству сенсорных, вкусовых, визуальных, акустических ощущений текст Набоков был следующим шагом, если двигаться от Бунина. А Иван Алексеевич считался тогда, как сейчас говорят, иконой стиля.

— Но Набоков пошел еще дальше?

— Его произведения строятся на поэтических принципах, это поэзия, притворяющаяся прозой, или растворенная в прозе, если хотите.

Там ритмика, фонетика, позиция повествователя именно поэтические, Набоков подмечает неочевидные детали, такие вещи, которые до него никто не видел, обогащая восприятие читателя, а не только его словарь.

В филологии это называется отстранением, но не будем использовать сложные термины. Потом мне привезли роман «Дар» — я в него погрузился и утонул в нем.

— Давайте вспомним черный четырехтомник Владимира Набокова, вышедший в 1990 году, уверен, что у большинства именно он сейчас украшает книжную полку. В этом собрании сочинений проигнорирована «Лолита», еще некоторые важные тексты, но зато достигнута общая благопристойность канона. Как вы оцениваете подбор текстов «огоньковского» издания?

— Подбор нормальный. Туда, кроме «Лолиты», не вошла еще повесть «Соглядатай», это надо проверять.

Но поскольку это первое выпущенное в Союзе более или менее представительное собрание, делалось оно наспех, его создателям было важно удовлетворить ажиотажную волну спроса (отчасти — в коммерческих целях и на бегу).

Зато в 1999 году, к 100-летнему юбилею Владимира Владимировича, в России появились вполне авторитетные, с хорошими комментариями пять томов русскоязычных сочинений и пять томов англоязычных в переводе на русский, к этому изданию знатокам и ценителям я рекомендую обращаться, но необязательно искать именно собрание сочинений.

По отдельности все тексты Набокова прекрасно опубликованы, включая недописанный переводной роман «Лаура и ее оригинал».

Кстати, из переводов русской аудиторией лучше всех воспринимается роман «Пнин», ну и «Лолита» — ее русскоязычную версию Набоков сделал сам.

— Когда имя Набокова запретили при советской власти — сразу, как только он отправился в эмиграцию?

— В 1919 году Набоков фактически никому не был известен: у него к моменту отъезда вышла дебютная книжка юношеских стихов, скорее для близкого круга знакомых, да еще и в компании с одноклассником. Так что запрета как такового не было.

Уже в эмиграции появлялись поэтические сборники: «Гроздь», «Горний путь», сборники рассказов — «Возращение Чорба» (на обложках везде значилось: В.Сирин), повесть «Соглядатай»…

В 20-е годы написанные Набоковым произведения привозились в Советскую Россию, критика едва успела как-то отреагировать. А потом опустился «железный занавес», и эмиграция воспринималась исключительно как «белогвардейское отродье», «ярые антисоветчики» и «предатели».

А если учесть, что костяк эмиграции составляла белая армия — кто еще мог покидать Крым в 1919 году, — упоминания сошлись к нулю, но это касается не только Набокова, а всех. Исключения были крайне немногочисленны и проявились не сразу: после Великой Отечественной стало можно говорить о Бунине. В 50-е — о Цветаевой, но до Набокова черед дошел во время «перестройки».

— Горбачев, при всей неоднозначности оценок его правления, вернул нам полноту русской литературы.

— В 1986 году, через девять лет после смерти Набокова, небольшой фрагмент (в котором Набоков признается в любви к составлению шахматных задач) автобиографического романа «Другие берега» в качестве «первой ласточки» опубликовало «Шахматное обозрение», выходившее в Риге.

В этом же году в журнале «Октябрь» напечатали подборку стихотворений, которую сделал Андрей Вознесенский.

А в журнале «Москва» републиковали «Защиту Лужина», а дальше пошло-поехало: все стали состязаться в том, кто быстрее издаст, некоторые книги были совершенно невыверенными, с многочисленными опечатками и неточностями. Зато по тиражам Набоков в те годы уступал только Солженицыну.

Шлейф «Лолиты»

— Эмиграция помогла Набокову состояться как писателю?

— Если совсем коротко, то да.

Первая волна эмиграции — это же не только молодое поколение, но и те, кто состоялся в России: Иван Бунин, Александр Куприн. Они продолжали активно писать и там, Бунин стал нобелевским лауреатом.

Набокова эмиграция, собственно, и сделала писателем, то есть не она сама по себе, а обостренное переживание жизненных утрат, которые его поколение понесло.

Он был из благополучной семьи, принадлежал к высшему свету, аристократическому слою русского общества. Отец — известный политик, плюс Набоков в 16 лет получил от дяди многомиллионное состояние, по нынешним временам, учитывая инфляцию, он считался бы миллиардером.

Зачем бы ему было писать, если бы не революция? Он пописывал бы стихи для своего удовольствия и ловил бабочек (что очень любил делать). И всё.

Но что произошло? Он потерял родную среду, в 1922 году убили отца — Владимир стал главным мужчиной в семье, старшим из братьев. Денег нет. Конечно, что-то там мать вывезла из фамильных драгоценностей, но детей-то у нее было пятеро.

Так что нужно было как-то зарабатывать. И, кроме того, эмиграция себя воспринимала как единственную силу, способную сохранить подлинную русскую культуру от распада и порчи. Для них это была божественная миссия. Со второй половины XIX века, особенно с момента отмены крепостного права, русская культура достигла мировых высот — и вдруг покатилась в пропасть.

Но важно и то, что для настоящего писателя, как и для настоящего ученого, необходима изоляция, то есть концентрация на самом главном.

Потому что, если человек разменивает себя на публичные акции, он может быть говоруном, спикером, блогером, но не автором, которого захочется перечитывать через 100 лет.

— Эмиграция стала фактором усиления писательского одиночества. Но разве отказ от родного языка мог пойти на пользу Набокову?

— До конца 30-х он писал по-русски, причем успел создать девять романов и 50 рассказов. Но начиналась Вторая мировая, Набоков переехал из Германии во Францию, немцы оккупировали французскую территорию. Жена писателя — еврейка, надо спасаться.

Судьба сложилась так, что он оказался в Америке. Нужно было принимать решение: либо ты пишешь для узкого круга эмигрантов — и тебе не на что будет жить. Либо — переход на другой язык.

Набоков был человеком амбициозным, он себя соотносил с Данте, Шекспиром и Пушкиным, чувствовал в себе такую силу.

И стал — при помощи коллег и друзей — переводить свои вещи и печатать на английском, но они резонанса не имели. Затем написал «Истинную жизнь Себастьяна Найта». Но ее знали только слависты.

— И все изменилось после написания «Лолиты»?

— Не совсем так: книгу два года никто не хотел публиковать, пока ее не удалось пристроить в одиозное французское издательство. Но затем по счастливой случайности на роман откликнулся Грэм Грин. И вот он сказал, что «Лолита» — лучший роман о любви. В прессе сразу поднялась шумиха…

— Грин же разделял консервативные католические взгляды.

— Ну да, он придерживался традиционных ценностей. Но как писатель не мог не отметить стилистического совершенства. И к тому же «Лолита», вопреки образу в массовом сознании (все думают, что это роман о том, как взрослый мужчина совратил маленькую девочку), на самом деле про другое. По этой причине испытывают разочарование читатели, которые берутся за книгу и ждут, когда же «начнется». Но выясняется, что того, что они ищут, там нет. Но да, тема звучала скандально.

— Есть мнение, что Набоков девять раз номинировался на «Нобеля», но не получил его из-за «Лолиты», мол, из-за провокационного «шлейфа».

— Не из-за этого. Нобелевская премия, как ни крути, это не игра по гамбургскому счету, когда выбирают действительно лучшего писателя. Там своя политика, свое лобби.

И приходит время, когда шведской академии (Западу) становится неудобно перед великой русской литературой. Надо какого-то русского найти. И находят.

А в ситуации с Набоковым сыграло роль такое обстоятельство: по-настоящему читать его на английском гораздо сложнее, чем на русском, — от читателя требуется высокий уровень квалификации. Его проза обладает «системой защиты», точнее, многочисленных защит: она дураков отпугивает.

— То есть Набокова нобелевские эксперты просто не поняли?

— Так бы я не сказал. Но господствующее мнение у интеллектуалов такое, что Нобелевской премии должно быть стыдно за то, что они прошли мимо такого титана. Это вопиющая несправедливость.

Солженицын сам дважды выдвигал Набокова, притом что они внешне кажутся совершенно разными: другой стиль, мировоззрение.

Но Александр Исаевич как мастер понимал и прямо писал, что Набоков — главная вершина русской литературы XX века.

— Удалось ли вам проехаться по «набоковским местам» в Европе и Штатах? Как исследователь вы, выражаясь метафорически, астроном, безучастно смотрящий на звезды, или космонавт, штурмующий космические просторы?

— Набоков был страшным путешественником, я могу соврать, но в Америке он посетил 46 из тогдашних 48 штатов. Чтобы понять американский отрезок его творчества и судьбы, стоит проехаться по увиденным им местам.

Значительная часть архива классика распределена по двум хранилищам: библиотека Конгресса в Вашингтоне и Нью-Йоркская публичная библиотека. Я в 1997 году без особых хлопот и разрешений получил доступ к так называемой «коллекции Берга». Мне показали рукописи Набокова, в том числе черновики русской «Лолиты».

И я перебирал библиотечные карточки, на которых Набоков писал фрагменты своих произведений. Когда ходишь по тем самым тропинкам, видишь те самые деревья, что и писатель, тебе действительно что-то открывается. Как можно изучать Льва Толстого, не побывав в Ясной Поляне, или Тургенева без визита в Спасское-Лутовиново?

И не менее важно оказаться в иноязычной ситуации, когда вокруг тебя все говорят по-другому. Если знаешь иностранные языки, общаться можно, но это иной уровень общения.

Так что Набоков преимущественно с русской литературой, со своими великими предшественниками. Стал университетским профессором и глубоко проник в это дело. Лекции, которые Владимир Владимирович читал студентам, изданы, я их всячески рекомендую читателям «МК».

Источник: www.mk.ru